【二十四節気】小満(しょうまん)とは?意味やこの季節の風物詩など基礎知識をご紹介

小満(しょうまん)は、二十四節気のひとつ。

現在の暦では5月20日・21日頃からの期間を言います。

こちらでは小満について、意味や七十二候、小満のころのイベントや豆知識などをお伝えします。

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

小満は「あらゆるものが生命力に満ちて成長する」ころ

小満(しょうまん)は、日本の季節の目安となる二十四節気において、夏のはじまりを指す「立夏」の次の節気。

天地が生命力に満ち溢れ、ぐんぐんと成長するころのことを言います。

また、農作物がどんどんと育ち、麦が収穫の時期を迎えることから、農家の人が「ほっとして少し満足する」という様子を指しているとも言われています。

2025年の小満は5月21日(水)~6月4日(水)。

6月5日からは次の節気「芒種(ぼうしゅ)」です。

七十二候では「蚕起食桑」「紅花栄」「麦秋至」

二十四節気のそれぞれを「初候」「次候」「末候」の三つに分けたものが「七十二候」です。

5月21日~6月4日は七十二候で「蚕起食桑」「紅花栄」「麦秋至」となります。

蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) 5月21日頃~

小満の初候は「蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)」。

かいこが幼虫になり、桑の葉をもりもりと食べるころのことです。

繭から美しい絹糸がとれ、人々の暮らしを豊かにしてくれることから、かいこは昔から人々に重宝されてまいりました。

紅花栄(べにばなさかう) 5月26日頃~

5月26日からは、「紅花栄(べにばなさかう)」。

美しい紅の染料が採れる紅花が咲くころのことを言います。

紅花を発酵・乾燥させて作る染料は大変貴重で、布を染めるほか、口紅の原料としても用いられていました。

麦秋至(むぎのときいたる) 5月31日頃~

小満の末候は「麦秋至(むぎのときいたる)」。

秋に蒔いた麦が収穫の時を迎えることを指します。

「麦の秋」「麦秋」は、初夏の季語ともなっています。

小満のころに旬を迎える食べ物

5月下旬から6月初旬の小満のころには、梅の実が旬を迎えます。

梅は昔から毒消しや消化を助けるといった薬効でも重宝されており、小満のころにはスーパーなどでも梅の実が売られているので、自家製の梅シロップや梅酒を仕込むのにも良い季節です。

またほくほくと甘いそら豆や、アスパラガスなどの初夏の野菜もシーズン。

さっと塩ゆでにしていただくのはもちろん、スープやパスタに入れて旬の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。

小満のころの行事・風物詩

小満のころに行われる行事や、小満のころの風物詩には以下のようなものがあります。

・臼田小満祭(うすだこまんさい)

・青紅葉

・あじさい

臼田小満祭は、長野県佐久市で行われている五穀豊穣と商売繁盛を願うお祭り。

小満の日に稲荷神社のお祭りとしてはじまり、現代でも例年5月中旬頃に盛大に開催されています。

また小満のころには、青紅葉やあじさいが各地で見ごろを迎えます。

晴天の下はもちろん、雨にしっとりと濡れた様も風流な、小満のころの風物詩です。

小満にまつわる豆知識

ここからは、小満にまつわる豆知識をご紹介します。

梅雨の別名「小満芒種」とは?

「小満芒種(スーマンボースー)」とは、沖縄でいう梅雨のこと。

二十四節気の「小満」と、次の節気「芒種(ぼうしゅ)」の頃は、ちょうど沖縄では梅雨入りをしていることから、こう呼ばれています。

沖縄は本州に比べると約1ヶ月ほど早く梅雨入りし、また1ヶ月ほど早く梅雨明けを迎えます。

6月1日は「衣替え」の日

6月1日は「衣替え」の日。

本格的な夏の到来に備え、冬服を仕舞って夏服にかえる目安とされています。

夏場はクローゼットや押し入れの中の湿度も上がりますから、衣服を守るためには雨の日や湿度の高い日は避け、乾燥材などを入れて保管するように工夫するのがおすすめです。

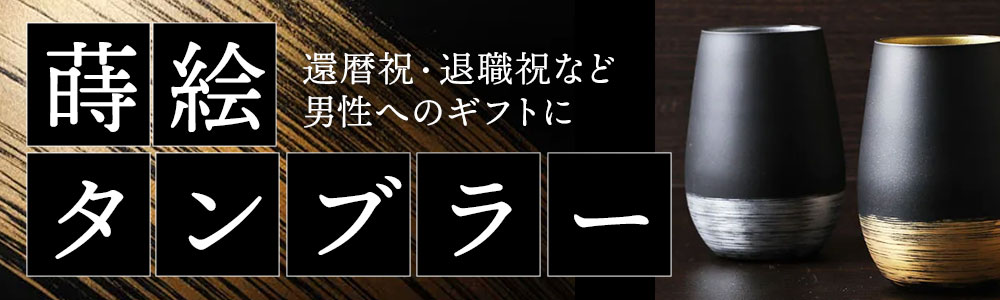

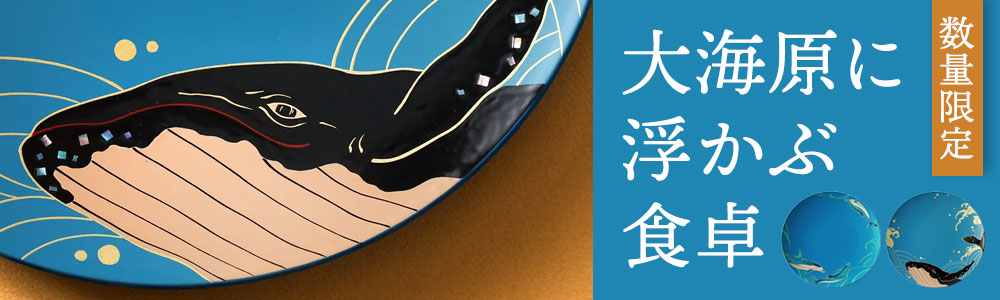

小満のころにおすすめ。山田平安堂の漆器ギフト

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、小満のころの食卓を彩る器を、多数ご用意しております。

大切な方へのギフトにも安心してお選びいただけますよう、熨斗・ラッピングの無料サービスも承っておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。

※表示価格は2025年5月1日現在のものです。