【二十四節気】冬至(とうじ)とは?かぼちゃを食べる風習の意味や豆知識を解説

冬至(とうじ)は、日本の季節の目安になる二十四節気のひとつ。

一年の中で昼がもっとも短く、夜がもっとも長い日のことを指します。

2025年の冬至は、12月22日(月)。

こちらでは冬至の意味や、冬至に食べると良いとされているもの、七十二候などをお伝えします。

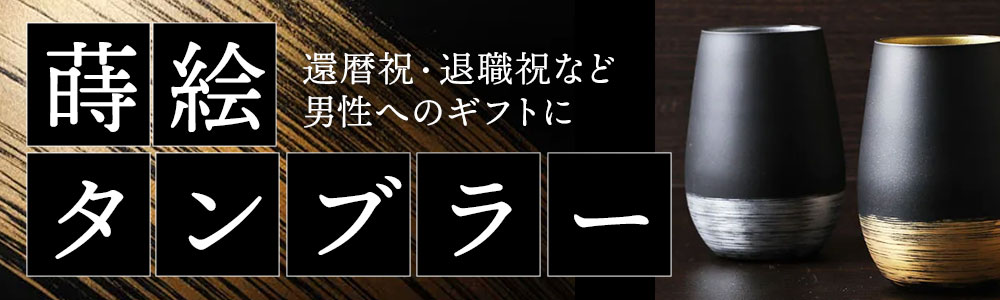

宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。

ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。

他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。

冬至は「1年で1番夜が長い日」

冬至(とうじ)は1年で1番「夜の時間が長い日」のこと。

夏の太陽が出ている時間がもっとも長い日「夏至(げし)」の逆で、冬至の日には太陽が出ている時間がもっとも短くなります。

現代の暦では、冬至は毎年12月21日または22日。

地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間が、1年365日と少しだけずれているため、年によって日付が変わります。

2025年の冬至日は、12月22日(月)。

2026年の冬至日も、12月22日(火)です。

冬至にまつわる日本の風習

日本では、この日を境に太陽が再び力を取り戻すことから、冬至は「一陽来復(いちようらいふく)」、つまり悪いことが終わって良いことがまた巡ってくる節目の日と考えられてきました。

冬至には、身体を温めてくれるかぼちゃの料理を食べたり、柚子湯に浸かったりして、無病息災を願うことが習わしとされています。

栄養満点の「かぼちゃ」を食べる

冬至には、かぼちゃの煮物や、かぼちゃと小豆を一緒に煮た「いとこ煮」などを食べる風習があります。

かぼちゃは夏野菜ではありますが、保存が効くことや、栄養が豊富なことから、寒い時期を乗り越えるための食材として冬至にいただく風習が生まれました。

かぼちゃにはビタミンやカロチンなど、風邪予防に効果がある栄養が含まれており、身体を温めてくれるため、この季節に積極的に食べたい食材です。

「ん」が付くものを食べる

冬至には「ん」が付く食べ物を食べると「運」がつくと言われています。

これは、言葉遊びから生まれた風習で、「いろはにほへと・・・」と続くなかで最後の「ん」を、太陽が生まれ変わる前に最後の日である冬至にかけて、一陽来復の「良いことが巡ってくる」という意味にかけているそうです。

また、「ん」が2つ付くものはさらにおめでたいとされ、以下の7種類の食材が冬至に食べると良い「冬至の七草」と呼ばれています。

冬至の七草

・なんきん [南瓜=かぼちゃ]

・れんこん [蓮根]

・にんじん [人参]

・きんかん [金柑]

・ぎんなん [銀杏]

・かんてん [寒天]

・うんどん [饂飩=うどん]

風邪予防のために「柚子湯」につかる

冬至には、柚子を浮かべた柚子湯に入ると風邪をひかないと言われています。

寒い季節に実をつけ、清々しい香りのある柚子は、厄を祓い身を清める力があるとされ、柚子湯に入ることで1年の無病息災を願いました。

実際に柚子には血行を促進して身体をぽかぽかと温めたり、皮に含まれるビタミンCやクエン酸には美肌効果があります。

また、柚子を浮かべたお湯はいい香りがしてリラックス効果も期待できますので、冬至の日にはぜひご家族で柚子湯を楽しんでみてはいかがでしょうか。

冬至にまつわる豆知識

ここからは、冬至にまつわる豆知識をご紹介します。

クリスマスは「冬至」が由来?

クリスマスは一般的に「イエス・キリストの誕生をお祝いする日」ですが、12月25日にお祝いするのは、冬至をすぎ、太陽が再び力を取り戻してくるころだからと言われています。

西洋ではキリスト教が生まれる前から、冬至を「太陽の誕生日」としてお祝いしており、その風習とキリスト教が合わさることで現在のように12月にクリスマスをお祝いするようになりました。

冬至は日が昇るのが遅い日ではない?

冬至は、太陽が出ている時間がもっとも短い日ですが、日が昇るのがもっとも遅い日ではありません。

実際に日が昇るのがもっとも遅いのは、冬至の約1週間後。

また、日が暮れるのがもっとも早いのは、冬至の約1週間前です。

少し紛らわしいですが、冬至は「日が昇ってから暮れるまでの時間が短い日」と覚えるとわかりやすいかもしれません。

二十四節気「冬至」は12月22日~1月4日

日本の季節の目安となる二十四節気では、冬至日からの約15日間のことを冬至と呼びます。

冬至日を過ぎると、太陽が昇っている時間は少しずつ長くなっていきますが、まだ体感として感じられるほどではなく、寒さは逆にますます厳しくなっていきます。

2025年の冬至は12月22日(月)~2026年1月4日(日)。

2026年1月5日からは次の節気「小寒(しょうかん)」です。

七十二候では「乃東生」「麋角解」「雪下出麦」

二十四節気のそれぞれを「初候」「次候」「末候」の三つに分けたものが「七十二候」です。

12月22日~1月4日は七十二候で「乃東生」「麋角解」「雪下出麦」となります。

乃東生(なつかれくさしょうず) 12月22日頃~

冬至の初候は「乃東生(なつかれくさしょうず)」。

冬に芽を出し、夏になると枯れる「ウツボグサ」の芽が出始めるころという意味がございます。

ウツボグサは紫色の可愛らしい花をつける植物で、漢方でも用いられます。

麋角解(さわしかのつのおつる) 12月26日頃~

12月26日からは、「麋角解(さわしかのつのおつる)」。

「麋」は大きな鹿のこと。

大人の雄の鹿の角は、冬になると自然にぽろりと落ち、春になると新しい角に生え変わります。

「麋角解」とは、この鹿の角が落ちるころを指します。

雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) 12月31日頃~

冬至の末候は「雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる)」。

秋に蒔いた麦の種が、雪の下で芽吹くことをいいます。

もともと麦は「秋蒔き」といって、秋に蒔いて冬の寒さを越えることで、春にすくすくと沢山育つ性質がある穀物でした。

現在では「秋蒔き」「春蒔き」両方の麦があります。

冬至を温かく迎えるために。山田平安堂のおすすめ漆器

宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、冬至のころの食卓を豊かに彩る器を、多数ご用意しております。

1年でもっとも夜の時間が長い季節だからこそ、お家の中を温かくして、食卓からほっと心和む空間にしてみてはいかがでしょうか。